弓道体験会を楽しむ

ジャガーズのリーダー3名、弓道体験会を楽しみました

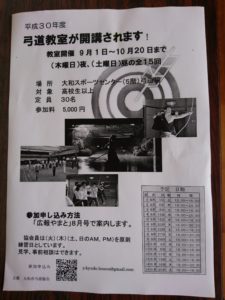

2018.7.7(土)9:30~11:40 大和スポーツセンター5F弓道場で大和市スポーツ少年団主催第三回リーダー交流会が行われました。大和市弓道協会のご協力で弓道体験が催されジャガーズのリーダー3名もこれに参加し、貴重で楽しいひと時を過ごすことが出来ました。

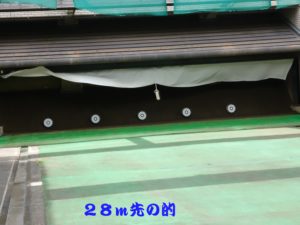

今回は9団19名のリーダーが初めての弓道に戸惑いながらも一生懸命学び、楽しそうに過ごしていました。弓道協会の11名の講師の方々から本当に手取り足取りで教えてもらい、何とか射ることが出来ました。一人4射を経験しました。的までほとんど届きませんでしたが一人だけ見事に的を射たリーダーがいて弓道才能の片りんを見せ、皆から拍手で称えられていました。(的までは28mとの事、ちょうど野球のCクラスの本塁から2塁までの距離に近く、直径36cmの的を射るのは難しそうです。)

弓道協会の皆様本当に親切に基本(射法八節他)を教えていただきありがとうございました。弓道は高校生からのスポーツのようでこの辺では、綾瀬高校や大和西高校等に弓道部があるそうです。将来このリーダーの中から弓道部に入る子がいるかも・・・・

参加したリーダーには体験感想文作成をお願いしています。

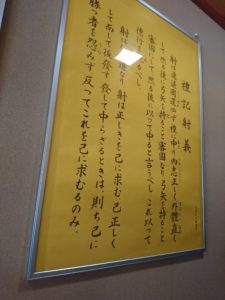

弓道場の正面には「善射不中的」 円覚慈雲書の額が飾ってありました。「善く射らないと的には当たらない」との意でしょうか?

弓道(きゅうどう)は、和弓で矢を射て、的に中(あ)てる一連の所作を通し、心身の鍛練をする日本の武道である。古武道の弓術を元とし、現在ではスポーツ競技、体育の面も持ち合わせている。しかし、古から続く流派が失われたわけではなく、現代の弓道と共存しながら古流を守り続けている。 (Wikipediaより)

弓で矢を飛ばし、的を狙う武道で、通常の競技(近的)は、射場から28m先の直径36cmの的に、矢が何本的中したか、数を争う競技である。矢は1人4本持って行うのが基本のようです。

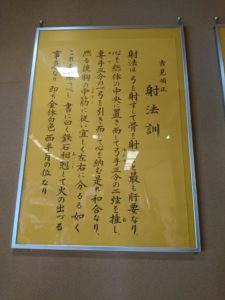

全日本弓道連盟では、射の基本動作を8つの節に分けて説明・指導をしている。これを射法八節(弓道八節)といっています。

弓を引くには、八節(8段階の動作)があります

これをきちんとできないと、的に当たらないどころか、矢をまっすぐ飛ばすことさえできません。

初心者のうちは、この動作を正確に早く身に付ける事が最初の習得目標になります。

射法八節(弓道八節)

1.足踏み(あしぶみ)射位(しゃい:弓を射る位置)で的に向かって両足を踏み開く基本動作。

2.胴造り(どうづくり)足踏みを基礎として、両脚の上に上体を安静におく動作・構え。

3.弓構え(ゆがまえ)矢を番えて弓を引く前に行う準備動作。

4.打越し(うちおこし)弓を引き分ける前に、弓矢を持った両拳を上に持ち上げる動作。

5.引分け(ひきわけ)打起こした位置から弓を押し弦を引いて、両拳を左右に開きながら引き下ろす動作。

6.会(かい)会は形の上では引分けが完成され(弓を引き切り)、矢が的を狙っている状態をいうが、射手の心理からいえばむしろ 無限の「引分け」である。

7.離れ(はなれ)矢を放つ、あるいは放たれた時の動作の事。

8.残心(ざんしん)矢が放たれた後の姿勢。「残身」とも書く。

この射法八節と、礼に始まり礼に終わると、善射不中的が体験会見学で特に印象的でした。 もっと詳しく知りたい方は、弓道 を Wikipedia で検索してみて下さい。